暮れぬとて

帰りし友の

をしきかな

梅の林は

月になりしを

概要

樋口一葉(本名:樋口奈津、1872〈明治5〉年5月2日 – 1896〈明治29〉年11月23日)は、明治時代の日本を代表する女流作家であり、近代文学史において特異な存在感を放つ人物である。

彼女の生涯はわずか24年と短かったが、その間に残された作品は、女性の視点から市井の生活や心情を鮮烈に描き出し、後世に大きな影響を与えた。

生い立ち

<幼少期>

一葉は東京(現・新宿区)に生まれた。

父・則義は御家人の出で、幕末から明治の社会変動を経て、

役所勤めや塾の経営を試みたが事業は成功せず、家計は常に逼迫していた。

母・多喜は働き者であったが、家族を支えるには不十分であり、

一葉の少女期は貧しさと不安定な暮らしに彩られていた。

この困窮が、のちに一葉の作品における貧民街の描写や、

生活苦の中での人間模様の深い洞察につながっていく。

★エピソード

父にはまぶたが垂れ下がる持病があったためものが読めなかった

そのため一葉が新聞を読んで聞かせていた

一葉は頭が良く言葉が出るのも早かったと言われている

<学びと文学への志>

1885年、一葉は東京府立第一高等女学校に入学した。

しかし家庭の経済的事情からわずか一年で退学を余儀なくされる。

その後、和歌の道に進む決意をし、歌塾「萩の舎」の歌人・中島歌子の門下に入る。

歌子の指導のもとで一葉は和歌を磨き、文学的な基礎を築いたが、

和歌の世界では生計を立てることが困難であることを痛感する。

<貧困と執筆活動>

1891年、父・則義が死去すると、一葉は17歳の若さで母と妹を養う責任を背負う。(長男がいたが、先立たれていた)

また、一葉には婚約者がいたが、樋口家の経済的負担を支えたくないと思われたのか、婚約解消されてしまった。

一葉は自活の道を模索、萩の舎の同門が小説を出版して原稿料を得たことを見て自分も小説を書こうと決意した。

当時の文壇はまだ男性中心であったが、一葉が書いた作品が雑誌に掲載され「女流作家」として注目を浴び始める。

しかし実際はそこまで甘くはない。

雑誌への掲載は定期的に収入が発生するものではなく、一家3人が安定して暮らせるほどのものではなかった。

一葉は一家の生計を支えるために針仕事や小さな雑貨店の経営を試みたが、どれも思うように成果を上げられなかった。

結局、文学によって収入を得ることを目指し、執筆に専念するようになる。

<小説家としての成功>

1894年には『大つごもり』を発表し、次第に作家としての評価を確立していった。

彼女の住んだ下谷や本郷の下町は、当時の東京でも庶民が密集する地域であり、一葉はそこに生きる人々の暮らしを肌で感じながら筆をとった。

特に1893年に一家で移り住んだ本郷丸山福山町の長屋は、後の代表作『たけくらべ』の舞台として知られている。

ここでの生活は決して楽ではなかったが、彼女の文学にリアリティと情感を与えた。

<病と早すぎる死>

しかし、一葉の文学的飛躍は長くは続かなかった。

1896年、肺結核を発症し、病状は急速に悪化する。

当時の結核は不治の病とされ、療養もままならぬまま、同年11月23日に24歳の若さで世を去った。

短い人生であったが、その作品群は没後すぐに高く評価され、近代文学史における不滅の地位を占めることとなった。

一葉の評価・意義

日本近代文学の金字塔とされる『大つごもり』や『たけくらべ』の他に、さらに『にごりえ』『十三夜』など、短い執筆活動の中で次々と名作を生み出した。

樋口一葉の文学は、明治社会の都市下層に生きる人々を描きつつ、そこに潜む普遍的な人間の感情を浮かび上がらせた点に意義がある。

彼女自身の貧困体験や女性としての生きづらさが、作品の真実味を強めたといえる。また、彼女の文体は江戸文学の香りを残しつつ、新しい近代的な表現を試みた点でも評価される。

彼女の筆致は、単なる写実を超えて抒情性を帯び、読者の心を深く打つものとなった。

樋口一葉は「近代女性文学の嚆矢」と評され、

その存在は後の与謝野晶子や平塚らいてうなど女性文学者への道を開いたといえる。

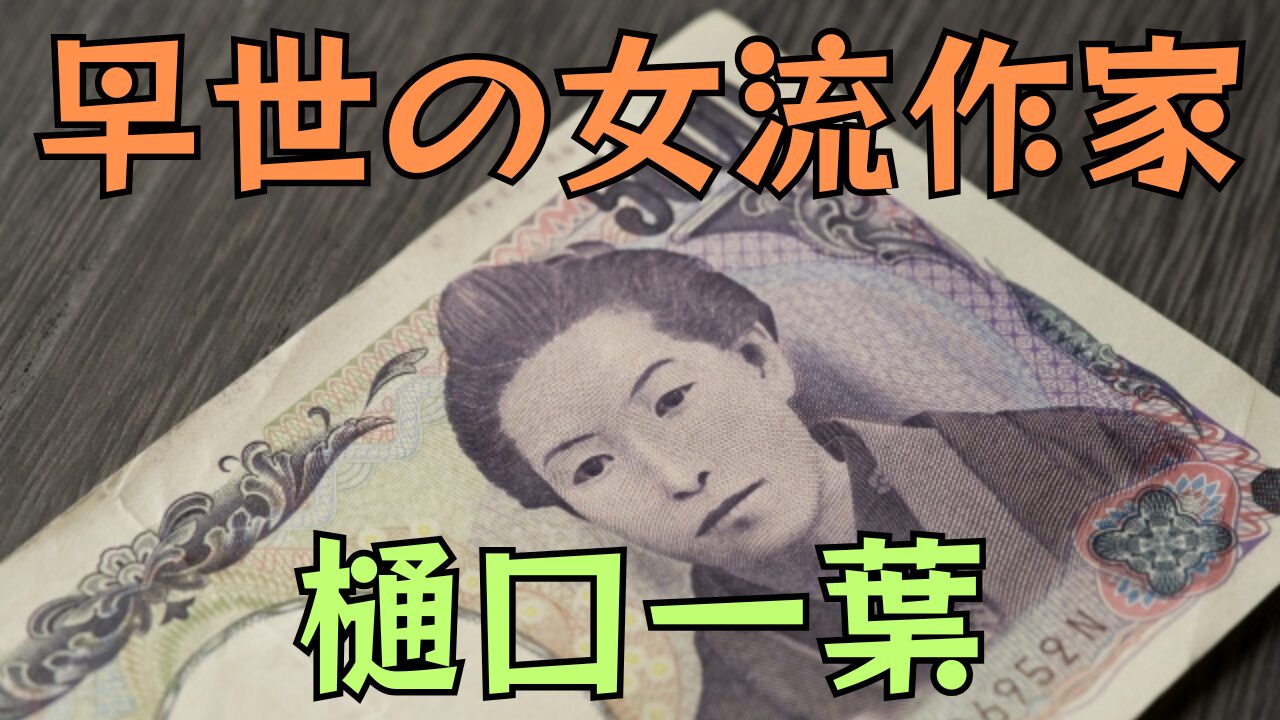

一葉の死後、その作品は弟子や友人たちの尽力によって刊行され、多くの読者を得た。そして20世紀に入ってからも研究・評価は高まり、2004年には五千円札の肖像として採用され、国民的に広く知られる存在となった。