縁の下の力持ちになることをいとうな。

人のためによかれと願う心を常に持てよ

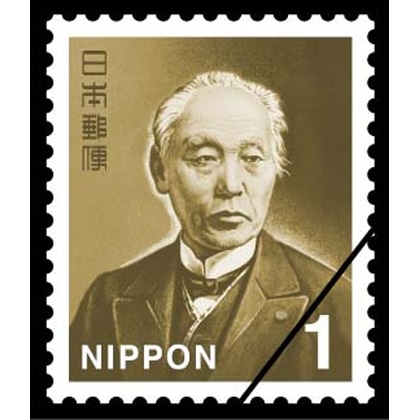

by前島密

前島密について

1835年に新潟県上越市で生まれる

1919年に84歳で亡くなる

日本近代郵便の父と呼ばれる

明治時代の政府で活躍した

主な活躍に政府による郵便事業の仕組みを整えたことがある

「郵便」「切手」の名前を定めたのも前島密

1円切手の肖像画になっています

江戸時代の郵便制度は?

江戸時代は手紙を届けるのに飛脚制度があった

①幕府が運営する継飛脚

☞主な街道に置かれリレー式に運んだ

②大名が江戸と領地の藩を行き来させる大名飛脚

☞参勤交代制度のため、領地と江戸間を行き来するため、仕組みを作った

③民間商人が運営する町飛脚

☞幕府の許可を受けた民間の飛脚、市中とその周辺など

これらは江戸や京都・大阪などの大都市が中心

それ以外の地域へはたまたまそこに行く人にお願いするしかない

これらはそもそも確実に手紙を届けられる保証もなかったそうです。

郵便制度の発足

前島密は明治時代になると政府役人として働くことになる

1870年に駅逓権正という役職になる

☞主に運輸や通信を担当するポスト

そこで政府が東京と京都間で書類をやり取りする費用が毎月1500両もかかることに気付いた

(現代価値にすると少なくとも1500万円くらい)

これだけの費用をかけているのであれば、全国に郵便網を造ることもできるはずと考えた

そして1871年(明治4年)に前島密が考えた郵便制度が取り入れられた

①いつでもどこでも誰でも安く利用できること

②国が経営するもの

③料金を切手で支払う

④手紙を出すためのポストを置く、その近くに切手販売所を造る

⑤天候に関わらず同じ時刻に手紙を運ぶ

⑥1軒1軒の家まで配達する

郵便が始まった日には東京から134通、

京都大阪から40通の手紙が運ばれた

郵便事業だけではない

1875年 郵便貯金事業を始めた

前島密がイギリス滞在中に郵便貯金が国民の生活や国家の発展に大きな役割を果たしているのを見て、日本でも取り入れることとした

創業時は単に「貯金」と呼ばれていたが、銀行のものとの混乱を避けるため、明治20(1887)年に「郵便貯金」に改称した

1916年 簡易保険を始めた

当時の日本では社会保険制度が未発達であったため、小口の安い保険を普及させ、国民生活を安定させることを目的としたもの

ただし2007年の郵政民営化でそれぞれが(一応)別の会社として独立することになりました。

それにより赤字続きだった郵便事業の改革が今なお進められています。

経営の合理化や採算を取る考え方は、前島密の思い描いた理念とは乖離していく未来しか見えませんが、これも時代なんでしょうね。。。