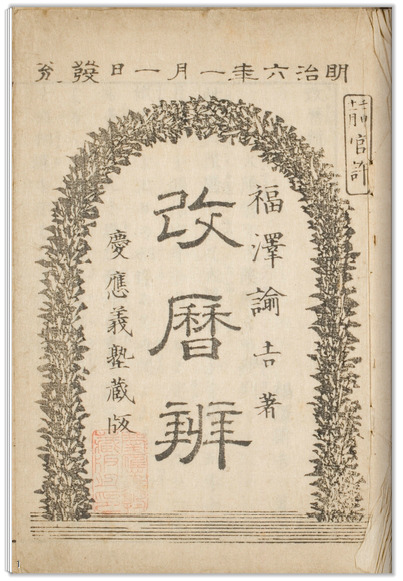

※画像は放送でも紹介している福沢諭吉の『改暦辨』です

1873年1月1日より日本ではグレゴリオ暦に移行しました

■グレゴリオ暦

ローマ教皇グレゴリウス13世がそれまでのユリウス暦を改良させ、

1582年より使用されている暦

一般的に西暦と呼ばれているもの

■太陽暦

地球が太陽の周りをまわる周期を元に作成した暦

太陽を基準にして1年を365日、12か月に分けた

365.242・・・・

4年で約1日のずれが生じるため、うるう年がある

■太陰暦

月の満ち欠けの周期を元にした暦

新月が1日、満月が15日・・・

1月は29.530・・・日

×12か月=約354日

太陰暦を採用している場合は季節と暦がズレてくる

1年で約11日、3年で1か月以上の差となります。

つまり33年で大体元通りの季節となるんですね!

■太陰太陽暦

太陰暦を元として、太陽の動きを参考にするため閏月を入れる

太陰暦と太陽暦は3年で約1か月の差ができる

3年に1度閏月を入れて調整した

日本で言う旧暦はこれにあたります

音声はこちら↓↓↓

■明治の改暦はなぜ行われたか 江戸時代は鎖国政策により自国の暦だけで問題なかった しかし開国してから太陽暦を用いる欧米と太陰暦を使う日本の間のズレが大きく、 外交などでしばしば不都合が起こっていたため ☆太陽の動きに合わせるために閏月を設けるのは何かと不便 ☆太陽暦の誤差の少なさ・・・4年に1度のうるう日、3200年に約1日の誤差

■改暦による混乱は?

1872年11月初旬に太政官である塚本明毅が太陽暦の採用を進言

→意思決定から実現までスピーディに行われた改暦

1872(明治5)年の12月2日→翌日を1873年1月1日とした

つまり大晦日がなく正月を迎えることとなったんですね。

事前に国民に告知はあったものの、

正確に理解できている国民も少なく、動揺が広がりました。

【家賃問題】

当時の長屋暮らしの家賃は年末にまとめて払う

しかし、約1か月早く取り立てが始まった

払えない人が続出し騒動となった

【カレンダー問題】

旧暦から新暦に突如変わったことでカレンダーが大きく変わる

翌年の旧暦で書かれている分は全て使えなくなる

現代でも突如祝日が増えたり変わったり、天皇の代替わりなどの要因で同様のことは起こりますよね。

【農家の問題】

旧暦の感覚で種まきや収穫などを行ったりしていた

突如新暦に変わったことで、感覚が変わってしまい見当がつかなくなってしまった

※旧暦は1~3月が春 4~6月が夏 7~9月が秋 10~12月が冬

【役人の給料問題】

12/2→1/1になったため、12月は消滅(なくなった)

2日間の給料は支払わないと布告し、騒動となった

→旧暦は閏月がある(1年が13か月になる年がある)

明治維新後、年俸制から月給制に変更

1か月給料を多く払うことになるため新暦にしたなんて話もあるくらいです。

(旧暦の1873年はうるう月があったのでその分給料が浮いた)

■まとめ 急な改暦によってさまざまな混乱はあった しかし今では太陽暦が当たり前となっている それでも旧暦の名残も依然として多く残っている 【例】 1/1の年賀挨拶→迎春、初春(春じゃなくて季節的には冬なのに・・・) 二十四節気→立春、夏至、春分・・・元々は農民が暦と季節のずれを補うためのもの